【図書館】記事一覧

◎図書館DXについて

実現!

電子図書館のこれまでの流れ

・私は平成25年から電子図書館の整備を何度も取り上げ、ようやく令和2年11月に実現された。

・電子図書館とは、図書館に行かなくても、インターネット上で、図書の貸出・返却・閲覧ができる。

・利用者の方からは、「コロナ禍、図書館に行くことなく本が借りられる、時代の流れ、また高齢なので視力に問題がある中、電子図書館はありがたい。」というご意見をいただいている。

・利用登録者数も増え、今後ますます期待をするところ。

課題

「図書館が早く閉まってしまう。図書館分野もオンライン化を進めてほしい。」との声をいただいた。

課題解決に向けた質問・提案

・図書館DX 1つ目は電子図書館。

・図書館DX2つ目は、滞在型図書館への図書の自動貸出し、自動返却、予約本の自動貸出し。

・現在、中央図書館、12の地域図書館で自動貸出しできるが、今後は全館に自動貸出し機能を整備すべき。見解を伺う。

成果

・第2次世田谷区立図書館ビジョン第3期行動計画では、重点プロジェクトの一つであるICTの活用によるサービス向上とDXの検討の中で、ICタグの活用等により図書館DXの検討を進めていくこととしている。

・令和5年度の工事着工に向けて準備を進めている梅丘図書館では、ICタグを活用した自動貸出機や自動返却機、カウンターを通らずに予約図書を受け取れる予約資料コーナーの設置を予定しており、カウンター業務の省力化を図り、レファレンス等の相談業務を充実させるなど業務改善につなげることを検討している。

・また、令和5年度は図書館情報システムの更新を予定しており、システムの更新時期に合わせて、非来館型サービスの充実や利用者との双方向コミュニケーションの実現など、利用者の利便性向上につながるさらなる図書館DXの推進に取り組んでいく。

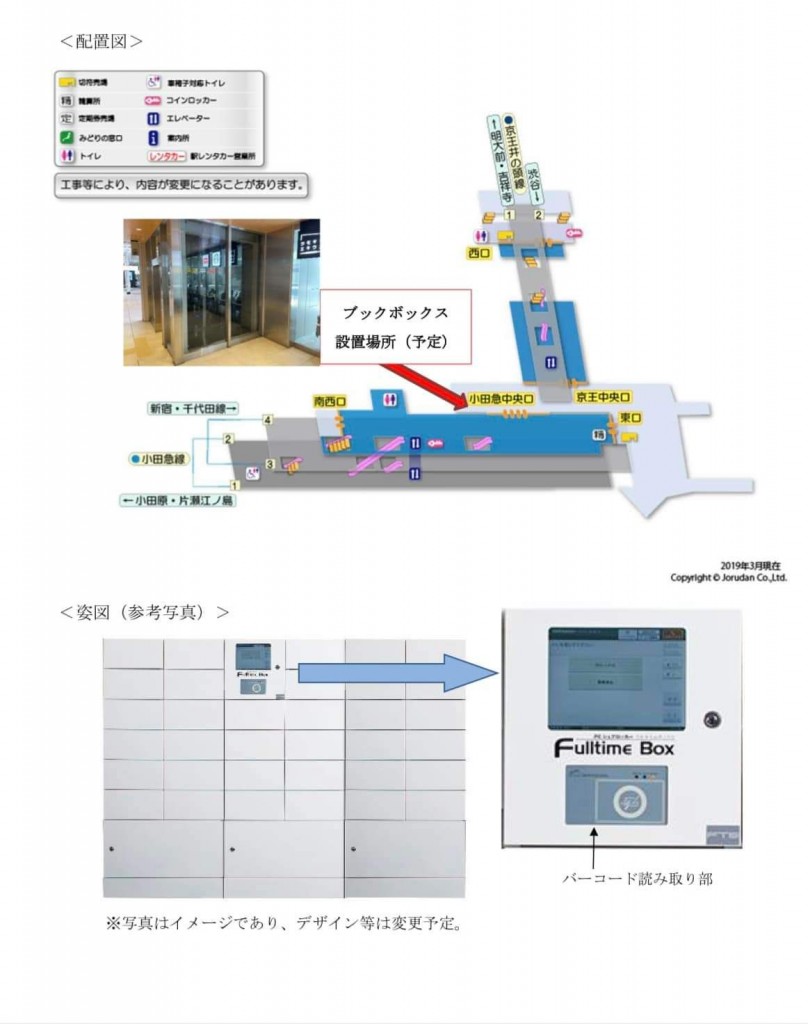

図書の宅配ボックス、ブックボッスが下北沢駅に実現します!

図書の宅配ボックス「ブックボックス」第一号が、下北沢駅に実現します!

以前から本のない予約のみの図書館、図書館カウンターを提案していました。その後、3つの駅への図書館カウンターが実現しました。

二子玉川駅・三軒茶屋駅・下北沢駅

しかし、その他の駅では、場所が確保できず、駅近への図書館カウンターがなかなか整備できない状況でした。

そこで、図書の宅配ボックス「ブックボックス」を提案し、実現しました!

是非ご利用ください。

詳細は下記の通り。

・ブックボックスは予約図書の受け取りロッカー

・ホームページで図書を予約するときに受取り場所としてロッカーを指定すると、本がロッカーに到着したときにメールが届く。そして、図書カードのバーコードを読み取り機にかざすと、予約した本の入ったロッカーが開く仕組み

・ブックボックスは、人の配置も不要で、人件費がかからない上、限られたスペースにも設置できる。

今後も世田谷区内で、駅に図書館がないところや図書館不便地域の駅に、時間がなくて図書館が利用できない人々のために有効と考えます。引き続き提案していきます。

◎滞在型の図書館について

実現!進行中

課題

・一般質問で図書館カウンターの質問をした。その際に、事業別財務諸表に基づき費用対効果の詳細な分析を行い、本を借りるという観点では、図書館カウンターの一冊当たりの貸出しコストは、他の一般的な図書館の平均と比べて安価であるとの結果が出ていた。

・従来型の地域図書館は、図書館カウンターとは差別化をはかり、本を借りる・返す、といった機能以外の部分を充実させることが必要。

課題解決に向けた質問・提案

・本の貸出し、返却といった図書館機能だけではなく、文化施設としての機能を兼ね備えた図書館カウンターとは対極的な滞在型図書館が必要である。

・具体的には、貸出・返却は自動貸出、自動返却にする、一方で、パソコンと電源、Wi―Fiといったネット環境を整備をし、閲覧席を時間制、ネット予約可、有料自習室といった形で大幅に増やす、そして、人々が集えるようなセミナールーム、小中学生用の学習室、読み聞かせ室など、幅広い世代の方々が様々な用途で使用できるようにする、また、カフェも併設をして、区民の皆様が休日に時間を気にすることなく、一日中のんびりと余暇を過ごせるような癒やしの空間を提供するといった滞在型の図書館も整備をする必要がある。

・予定されている梅丘図書館の現在の進捗と今後について、改めて伺う。

成果

・区立図書館は、地域、地区の歴史を伝承し、地区の文化の醸成を担う知の拠点であり、図書の貸出し、返却等のサービスを提供する立ち寄り型図書館としての機能とともに、にぎわいや居場所など、人が集い、新しい学びを創造する場である滞在型図書館としての機能がある。

・これからの図書館には、コロナ禍での臨時休館などの経験を踏まえた誰もが安心して利用できる図書館サービス機能やICTの活用など新しいサービスが求められている。

・委員お話しの梅丘図書館については、羽根木公園と一体となった空間を生かして、くつろぎやにぎわいの場を創出するとともに、Wi―Fi環境の充実やICタグを活用した予約システムの導入など、滞在型と立ち寄り型の機能を併せ持った図書館として、令和5年度の着工に向けて準備を進めてまいる。

◎ICタグについて

実現!

課題

世田谷区は、貸出の自動化が進んでいない。

課題解決に向けた質問・提案

・滞在型図書館は、図書館機能は最小限にし、文化施設としての機能を充実することで、区民の方に癒やしの空間を提供することができる。

・そのためには、本の自動貸出し、自動返却が重要であり、ICタグをフル活用することで、無人貸出機による本の自動貸出し、自動返却、また自動の予約貸出しのコーナーを設けることができる。利便性向上、また、コスト削減できる。

・前回の質問の答弁では、「区立図書館では、平成29年度の世田谷図書館、経堂図書館を皮切りに、順次ICタグの導入を進めてきており、尾山台・烏山・上北沢・鎌田図書館の四館に導入した。」とあった。現在の効果と今後の活用方法について伺う。

成果

・令和3年度は、奥沢・桜丘図書館と5つの地域図書室の図書資料にICタグの貼付作業を実施しているところ。

・平成29年度から順次行ってきたICタグ貼付は、今年度で梅丘図書館を除いた全図書館の作業が完了する予定。

・ICタグの導入により、自動貸出機の利用によるプライバシーの確保や、貸出し・返却処理速度向上による待ち時間の減少、セキュリティーゲート設置に伴う図書資料の盗難防止といった効果が見込まれる。

・今後、自動貸出機、自動返却機、予約本自動受け取り機等の活用推進により、デジタルトランスフォーメーションの視点を踏まえた窓口業務の改善にもつなげていきたい。

◎図書館カウンター下北沢について

実現!

これまでの図書館カウンターの実現の経緯

・平成21年に初めて図書館ターミナルとして取り上げて以来、何度か議会で質問した。

・ようやく平成27年4月に図書館カウンターという名前で二子玉川に整備された。

・平成27年10月には図書館カウンター三軒茶屋が整備された。

課題

・世田谷区内には、半径1km以内に図書館がない図書館不便地域が存在する。

・仕事帰りに図書館に立ち寄りたいが、すでに図書館が閉まっている、との声をいただく。

課題解決に向けた質問・提案

・駅近くは何も大きな図書館を造らなくても、駅近のちょっとしたスペースを利用して、ICTを活用して図書館の検索、取り寄せ機能と返却ボックスを置けば十分に機能すると訴えて以来、二子玉川、三軒茶屋に次いで、図書館カウンター第3号として図書館カウンター下北沢が令和4年3月の開設に向けて動き始めた。

・図書館カウンター二子玉川・三軒茶屋では、20代から50代の利用者が、約7割を占めており、開館時間に間に合わない働く世代の方々の利用者が多く、当初の狙いに合致しており、すばらしい。

・図書館カウンター下北沢でも、これまで図書館を利用したことがない新規利用者の獲得を目指していただきたい。

・これまでの2館の図書館カウンターの実績と、図書館カウンター下北沢の今後について伺う。

成果

・図書館カウンターの利用状況は、貸出し数が2か所合計で平成28年度の約31万件から令和元年度は約41万件と年々増加している。

・また、図書館カウンターの設置によって新たに利用者登録をされた方も多く、利用の拡大につながっている。

・図書館カウンター下北沢については、京王電鉄が井の頭線下北沢駅の高架下に建設を進めている商業施設に、令和4年3月に新たに開設する予定。

・今年度中に実施設計を進め、令和3年10月ごろから内装工事に入る予定となっている。

・運営については、プロポーザルによる事業者選定を行い、業務委託を行っていく。

・図書館カウンター下北沢の設置により、周辺地域にお住まいの方々や、小田急線、井の頭線の乗降客など、通勤通学や買物のついでに図書館サービスを利用できる環境を提供してまいりたい。

◎図書館へのテレワークステーションの整備

課題

・コロナ禍において、働き方、生活様式が大きく変わり、テレワーク当たり前の時代になってきた。

・一方で、自宅でずっとパソコンの前にいるのはつらいので、午前中はカフェ、午後は自宅といったように場所を変えてテレワークをしている友人もいる。

・区民の皆様からの声が多いのは、「テレワークに最適な声を出すことができる場所が少ない、場所が欲しい。」というもの。

・私もオンライン会議などで、特に移動中にオンラインができる場所に困ることがある。

課題解決に向けた質問・提案

・例えばJR東日本では、駅構内などにステーションワークを整備するなど、民間企業では整備が進んできているが、公共施設は未整備。

・そこで、図書館の中に、閲覧席とは別に、テレワーク用の声を出すことができるスペースを設けて、皆様の働き方に合わせ、テレワークステーションを整備していただきたい。見解を伺う。

成果

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、社会的にも、テレワーク、リモートワークなどの新たな働き方が定着しつつある。

・図書館では、これまで館内にWi―Fi環境を整備し、一部、電源を備えたパソコン利用が可能な閲覧席を設けるなど、図書館の資料等を活用した仕事のできる環境を整備してきた。

。ただし、図書館内にある閲覧席という性格上、オンライン会議等の声や音の生じるものについては対応できていない。

・オンラインでの会議や打合せ等に対応するためには、図書館内に防音対策を施した個室スペースを設ける必要があり、直ちに対応するのは難しい。

・今後のテレワークの進展状況や、どのような設備が求められているかなど、民間や他自治体の設置例等を参考に研究していく。

◎電子図書館の整備について

実現!

課題

・コロナ禍、図書館が閉鎖した際、一定期間、図書館を利用できなかった、と言う声が多い。

・仕事が忙しくて、なかなか図書館に行けない、仕事から帰宅すると、図書館が閉まっている、との声がある。

課題解決に向けた質問・提案

・電子図書館は、図書館に行かなくても、インターネット上で本の貸出・返却・閲覧ができる、利便性の高い図書館である。

・平成25年から幾度となく、電子図書館の必要性について質問してきた。

・前回はコロナ禍において、特に有効かつ必要である旨の質問をし、そのときの答弁では、「新しい生活様式の下、図書館サービスとして検討すべき課題と認識している。今後、電子図書館サービスの活用の可能性を検討する。」との答弁をいただいた。進捗状況について伺う。

成果

・電子図書館は、コロナ禍において図書館が休館もしくはサービスの一部を休止した際の図書館サービス継続のための有効な手段であると認識している。

・現在の進捗状況は、この秋、冬の新型コロナウイルス及び季節性インフルエンザの感染拡大に備えて、11月初旬の電子書籍サービス導入に向け、サイト構築、選書準備等に取り組んでいるところ。

・特に選書については、新刊等も含め、児童書や文学など幅広い分野の資料、また、障害者の方々が利用しやすいよう読み上げ機能など、電子書籍の特性を生かした資料を中心に選定を進めている。

◎図書館ホームページへの改善について

実現!

課題

・コロナ禍、世田谷区の図書館をよく利用されている学生の方から、次のような御意見をいただいた。

「世田谷区立図書館の本を予約するページがとても使いにくい。戻り方も探し方も分かりにくい、もう少し見やすくしてほしい。」

課題解決に向けた質問・提案

・「世田谷区立図書館の本を予約するページがとても使いにくい。戻り方も探し方も分かりにくい、もう少し見やすくしてほしい。」との声がある。

・コロナ禍で、図書館の館内利用が難しく、このページから本を予約している人も多い。ホームページの改善について、区の見解を伺う。

成果

・現在の図書館ホームページは、平成30年に大幅にリニューアルしたもので、月に40万件程度のアクセスがあるなど、多くの方に御利用いただいている。

・資料の検索方法や予約方法などについて、利用者の方からお問合せや御意見をいただくこともある。すぐに改善できることは随時対応しているが、システムの改修が必要であったり、過去の貸出記録が見たいなど、個人情報保護のため、直ちに対応するのは難しい要望も寄せられている。

・また、案内を掲載していても、ページが探しづらいため、読んでもらえない場合も多く、利用者の方にとって分かりやすいホームページ構成にすることの重要性も認識しているところ。

・今後、システム改修が必要な事項については、利用者要望や必要性を十分検討するとともに、ホームページの構成や文章の分かりやすさなどにも配慮し、使いやすく分かりやすい図書館ホームページに努めていく。

◎大学図書館と図書館との連携について

実現!

課題

・以前に区民の方からの次のようなご意見をいただいた。

「国士舘大学の図書館をたまに利用するが、大学の図書館は学部の専門的な本があるので面白い、他の大学、専門学校の図書館も利用させていただきたい、また、貸出しは難しくても、閲覧だけでも可能にしてもらいたい。」というもの。

課題解決に向けた質問・提案

・世田谷区は現在、12の大学と大学図書館の利用について協定を結んでいる。

・大学は専門的な書籍もそろっていることから、大学図書館を利用することで、区民の方の教養力にもつながる。一方で大学図書館との連携を知らない方もいらっしゃり、図書館ホームページに、「どの大学と連携をしているのか、許可制なのか、どういった分野の本が置いてあるのか、閲覧だけか、もしくは貸出しも可能か?」といった、それぞれの大学図書館との連携データをリスト化して、ホームページで広く区民の皆様にお知らせをしてほしいと、以前に質問した。

・その後の進捗状況と、区内全ての大学と連携できるように、連携の拡充について伺う。

成果

・大学図書館との連携については、現在、12大学と利用協定を結んでいる。紹介状が必要な場合は区立図書館で発行を行い、区民の方がこれらの大学の図書館を利用できるようになっている。

・利用協定を結んでいる大学図書館は、各大学図書館を利用するに当たり、紹介状を要せず、図書館が利用できるところや、必要な書類や注意点などをまとめた一覧を図書館ホームページに掲載して、確認できるようにしている。

・現在、コロナウイルス感染症拡大防止のため、区民の方が大学図書館を直接利用できない状況となっているが、この状況が改善した際は、協定を結んでいる各大学図書館の区民利用について、一層分かりやすい情報提供に努めるとともに、委員お話しの区内大学との連携拡充についても、今後検討していきたい。

◎梅丘図書館の整備について

実現進行中!

課題

・新たな形の滞在型図書館について、世田谷図書館に次いで、二つ目の改築となる梅丘図書館は、コロナ禍において、事業が延期された。

課題解決に向けた質問・提案

・以前から幾度となく質問・提案してきた。

・梅丘図書館は、敷地の広さ、豊かな緑といった環境の観点からも、自動貸出し、返却、また、Wi―Fi、ビジネスコーナー、閲覧席、電源、会議室、集会室、カフェといった様々な機能を網羅した、実質的に滞在型図書館第一号とも言える。

・周辺住民の方の期待も高いのだが、延期を知らない方もいた。区民の方への延期の周知と着実な整備を求める。

成果

・梅丘図書館の改築は、財源確保のため、緊急見直しにより、3年間延期した。

・広報、周知について、まずは町会・自治会、商店街や、改築基本構想時のワークショップ参加者など、近隣の方々等へ延期について周知している。今後、改めて区のホームページや梅丘図書館の掲示等により周知していく。

・今後、関係部署と調整の上、改築計画の詳細が決まり次第、近隣への周知に加え、ホームページ、広報での周知を図り、改築に向けて、しっかり準備を進めていく。

議会中継動画

定例会名

- 令和5年第2回定例会 一般質問

- 令和5年第1回定例会 予算委員会

- 令和5年第1回定例会 一般質問

- 令和4年第4回定例会 一般質問

- 令和4年第3回定例会 決算委員会

- 令和4年第3回定例会 一般質問

- 令和4年第2回定例会 一般質問

- 令和4年第1回定例会 予算委員会

- 令和4年第1回定例会 一般質問

- 令和3年第4回定例会 一般質問

- 令和3年第3回定例会 決算委員会

- 令和3年第3回定例会 一般質問

- 令和3年第2回定例会 一般質問

- 令和3年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第4回定例会 一般質問

- 令和2年第3回定例会 決算委員会

- 令和2年第3回定例会 一般質問

- 令和2年第2回定例会 一般質問

- 令和2年第1回定例会 予算委員会

- 令和2年第1回定例会 一般質問

- 令和元年第4回定例会 一般質問

- 令和元年第3回定例会 決算委員会

- 令和元年第2回定例会 一般質問

- 平成31年第1回定例会 予算委員会

- 平成31年第1回定例会 一般質問

- 平成30年第4回定例会 一般質問

- 平成30年第3回定例会 決算委員会

- 平成30年第3回定例会 一般質問

- 平成30年第2回定例会 一般質問

- 平成30年第1回定例会 予算委員会

- 平成30年第1回定例会 一般質問

- 平成29年第4回定例会 一般質問

- 平成29年第3回定例会 決算委員会

- 平成29年第3回定例会 一般質問

- 平成29年第2回定例会 一般質問

- 平成29年第1回定例会 予算委員会

- 平成29年第1回定例会 一般質問

- 平成28年第4回定例会 一般質問

- 平成28年第3回定例会 決算委員会

- 平成28年第3回定例会 一般質問

- 平成28年第2回定例会 一般質問

- 平成28年第1回定例会 予算委員会

- 平成28年第1回定例会 一般質問

- 平成27年第4回定例会 一般質問

- 平成27年第3回定例会 決算委員会

- 平成27年第3回定例会 一般質問

- 平成27年第2回定例会 一般質問

- 平成27年第1回定例会 予算委員会

- 平成27年第1回定例会 一般質問

- 平成26年第4回定例会 一般質問

- 平成26年第3回定例会 決算委員会

- 平成26年第3回定例会 一般質問

- 平成26年第2回定例会 一般質問

- 平成26年第1回定例会 予算委員会

- 平成26年第1回定例会 一般質問

- 平成25年第4回定例会 一般質問

- 平成25年第3回定例会 決算委員会

- 平成25年第3回定例会 一般質問

- 平成25年第2回定例会 一般質問

- 平成25年第1回定例会 予算特別委員会

- 平成25年第1回定例会 一般質問

- 平成24年第4回定例会 一般質問

- 平成24年第3回定例会 決算特別委員会

- 平成24年第2回定例会 一般質問

- 平成24年第1回定例会 予算特別委員会